座机:027-87580888

手机:18971233215

传真:027-87580883

邮箱:didareneng@163.com

地址: 武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学校内(武汉)

地热分布规律

地热分布规律灵宝市函谷关一带地热资源分布规律

0 引言

地热资源具有稳定、连续、利用效率高等优势, 是一种分布广泛、使用灵活的清洁型再生能源。在国家倡导节能减排的大背景下,开展地热资源勘查技术研究,鼓励地热资源开发利用对于社会降低传统能源依赖度,优化我国能源结构,具有重大的现实意义。

函谷关具有悠久的历史,是我国历史上建置最早的关隘之一,同时也是我国古代战争中兵家必争之地。本研究将灵宝市函谷关一带作为研究区, 以基础地热勘查成果为依据,对研究区热储结构及地热资源开发利用潜力进行了分析研究。本研究成果可为河南省新生界热储勘查开发利用提供技术理论依据。

1.1 地质背景

研究区包含了整个灵宝市函谷关及其周边一定区域,面积共80 km2,位于黄河滩黄土厚覆盖区, 地貌可分为黄土台塬、漫滩、一级阶地、二级阶地、三级阶地。研究区属华北地层区豫西地层分区熊耳山地层小区,沉积的新生代地层包括古近系、新近系和第四系,基底主要为白垩系。古近系上部为紫红色泥岩夹灰白色砂岩及透镜状砂砾石层,中部为暗红色砂岩夹灰色泥岩及石膏层,下部为紫红色泥岩夹数层砂卵石透镜体,厚度约804.2 m。新近系岩性为砖红色泥岩、砂质泥岩,夹砂岩、砂砾岩,厚度约 500.0 m。第四系以砂层、卵石层、粉质黏土及黏土为主,厚度约2 6 5.0 m。

研究区位于三门峡—灵宝断陷盆地,汾渭大型地堑盆地的东南缘。如图1所示,对研究区地热形成及赋存影响较大的断裂构造主要有三条:①研究区外南部的文底—宫前断裂(F1),该断裂为黄河断凹与太华台拱的分界,是明显的平原与山区的界线;②研究区外东部的灵宝—三门峡断裂(F2),该断裂为南倾正断层,沿该断裂有著名的温塘热矿泉出露;③弘农涧河断裂(F4),该断裂穿越研究区,走向北东,倾向为北西,向南直抵秦岭山前与文底—宫前断裂(F1)、灵宝—三门峡断裂(F2)交汇。

在新构造运动方面,研究区以断裂活动和差异性升降为主,第四纪以来,本区地壳升降交替并具有差异性。黄河多级嵌入式堆积阶地的形成及其支流阶地的发育,表明地壳运动的升降交替特征。

1.2 开发利用现状

灵宝市深层地热开发始于20世纪90年代末, 目前灵宝市区已建成4眼地热井。灵热1井成井于 1 9 9 9年7月,井深1 783.6 6 m,水温52.0℃,目前该地热井已停用;灵热2井成井于1 9 9 9年1 1月,井深 1008.00 m,水温28.5℃,主要用于洗浴、住宿;灵热 3井成井于2007年8月,井深1 300.00 m,水温42.0 ℃,目前该地热井已停用;阳光温泉地热井深1 850.00 m,水温5 1.0℃,目前该地热井已停用。

根据灵宝市已有地热井资料,灵宝城区新近系热储层地热流体水质较好,但水温偏低,不利于规模化梯级利用;古近系热储层地热流体温度较高,但由于钻井施工质量问题,灵宝市区该层位的地热流体水量偏小。

目前,研究区范围内共有2眼深层井。其中一眼为石油勘探孔(渭七井),目前该井井口封闭,未使用;另一眼为地热井(DR01),井深1 6 50 m,热储层为古近系,取水位置为7 60.0~1 5 64.2 m,静止水位 3 6.7 5 m,平均涌水量约5 1 m3/h,地热井口水温 52.6℃。

2 热储赋存条件分析

2.1 地热成因分析

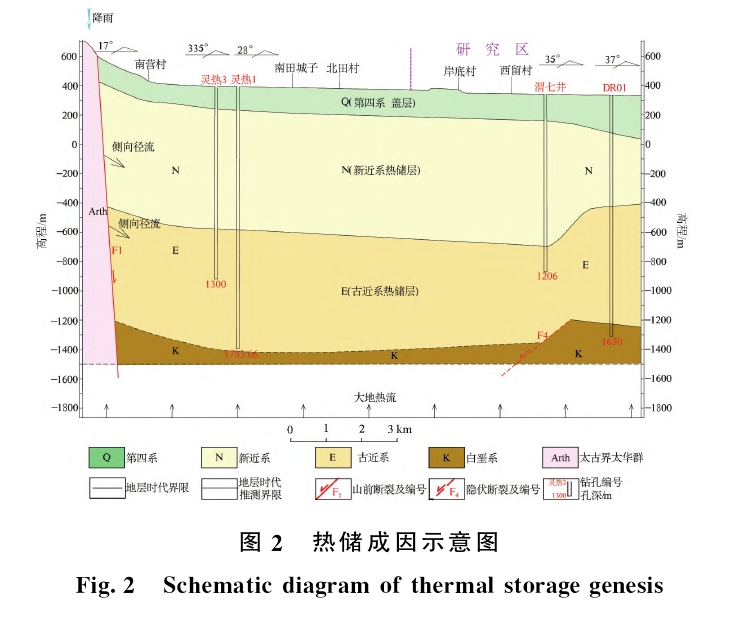

研究区属于灵宝盆地地热田,根据区域资料可知,灵宝盆地地热田主要是在文底—宫前断裂(F1) 和灵宝—三门峡断裂(F2)的控制下所形成,来自南部和东南部山区的基岩裂隙水在向深部循环过程中,经围岩增温加热,沿灵宝—三门峡断裂(F2)和文底—宫前断裂(F1)向盆地循环运动,上升至古近系底部,在断裂交汇处,因古近系砂岩及砂砾岩较破碎,易形成良好的通道,故下部的热水上涌补给承压含水层,并以传导的形式对古近系及以上地层施加影响,形成新生界热储层,构成了典型的埋藏型层中低温地热田,见图2。

区内北西向弘农涧河断裂(F4)在灵宝盆地南缘秦岭山前与文底—宫前断裂(F1)、灵宝—三门峡断裂(F2)交汇,形成了良好的导水和导热通道。

2.2 热储特征

研究区内热源供给主要为大地热流传导形式,在2000 m深度范围内,赋存有两种不同类型的热储层,即新近系和古近系层状热储层,热储层布满整个研究区,厚度较均匀且具有良好的盖层条件。

新近系顶板埋深北部略深于南部、西部略深于东部,呈多层结构,岩性主要为砖红色泥岩、砂质泥岩、砂岩,热储层盖层为第四系松散层,厚度一般 1 80~3 50 m,区域上分布稳定,其中黏土和砂质黏土层具有良好保温隔热作用,有利于地热资源的富集与储存。古近系顶板埋深北部略深于南部、西部略深于东部,呈多层结构,上部为紫红色泥岩夹灰白色砂岩及透镜状砂砾石层,中部为暗红色砂岩夹灰色泥岩及石膏层,下部为紫红色泥岩夹数层砂卵石透镜体,热储层盖层主要为第四系和新近系,盖层总厚度1000 m左右,沉积厚度不均,见表1。

2.3 热储垂向温度特征

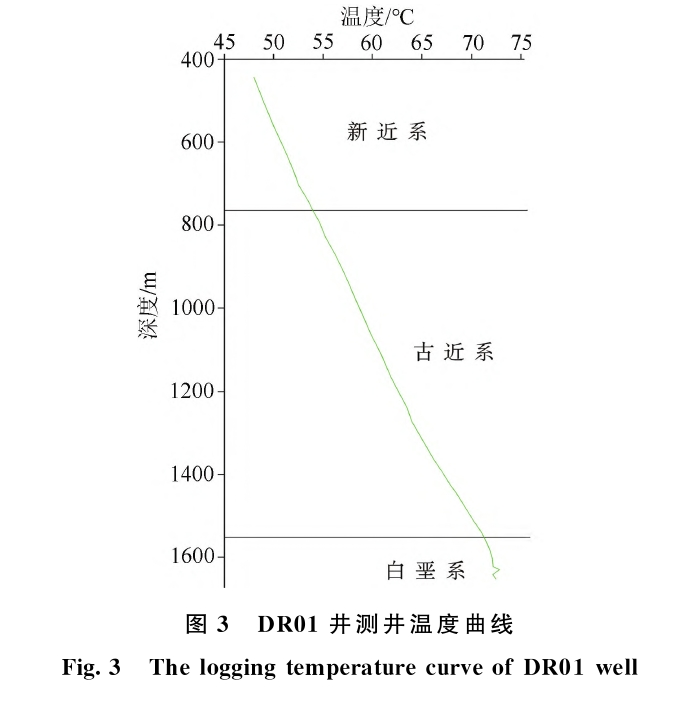

根据研究区地热井(DR01)测井资料可见,新近系砂岩热储层温度48.07~53.94℃,平均地温梯度为2.05℃/100 m;古近系砂岩热储温度5 5.2 5~ 7 1.50℃,平均地温梯度为2.81℃/100 m。图3为地热井垂向温度变化特征图,从图中可以看出,新近系、古近系增温较快,地温变化呈线性增大,接近白垩系增温相对变缓,这是因为地温梯度的大小与岩石的热导率有关,成岩性越好,导热率越高,其地温梯度越低。新近系、古近系成岩性及密度较小, 热导率也相应较小;白垩系结构更为致密,成岩性较好,热导率相对更大,梯度值相对较小。

2.4 热储层间影响分析

在垂向上,新近系热储层地热流体的化学类型以HCO3Na·Mg型为主,可溶性总固体为 743.1 6 mg/L;古近系热储层地热流体的化学类型以 Cl Na型为主,溶解性总固体为10 386.64 mg/L,这是由于新近系热储层与古近系热储层之间存在较厚的砂质泥岩隔水层,阻隔了两者之间的水力联系。 通过以上分析可知,研究区新近系热储层与古近系热储层相互独立,二者之间无明显的水力联系。

3 地热资源开发潜力分析

3.1 热储层富水性分析

研究区新近系热储层主要由厚层砂岩组成,具有较好的富水性。古近系热储层岩性主要为砂岩及砂砾岩,同时由于基底断裂构造部分切入古近系,在平面上,古近系热储层富水性存在一定的差异,主要表现为靠近断裂构造附近的地热井涌水量较大,远离断裂构造的地热井涌水量较小。各个热储层的富水性见表2。

3.2 地热资源量评价

(1)热储概念模型。研究区各热储层岩性较均一,顶底板起伏及厚度变化不大。研究区内地热流体径流方向为由南向北,主要补给来源为区外同层侧向补给,开采为主要排泄途径,故在开采时,热储层地热流体属于非稳定的静储量消耗型。研究区热储层不同层间无明显的水力联系,但各热储层地热流体与区外同层地热流体的水力联系密切,因此,将研究区新近系、古近系热储层概化为无越流补给、水平方向无限分布的层状承压热储层。

(2)地热资源储量。采用热储法计算研究区内2000 m以浅的新近系、古近系热储层中的地热资源储量。经计算,研究区内新近系热储层储水量为3.10×109m3,地热资源储量1.04×1018J,古近系热储层储水量为6.7 6×109m3,地热资源储量3.34×1018J。区内新近系、古近系热储层储存的总水量为9.86×109m3,总地热资源储量为4.38×1018J。

(3)地热流体可开采量。采用最大降深法对新近系、古近系热储层地热流体可开采量进行了计算。经计算,新近系热储层中的地热流体可开采量为3.52×106m3/a,古近系储层中的地热流体可开采量为5.7 7×106m3/a,新近系、古近系热储层中的地热流体可开采量总计9.2 9×106m3/a。

(4)地热流体可采热能及地热田规模。研究区地热流体温度<90℃,属低温地热田(2 5℃≤t≤ 90℃)。一般来讲,中、低温地热田在保证100年开采年限条件下,地热可开采热能在10~50 MW(包含10 MW和50 MW)属于中型地热田。依据地热流体可开采量所采出的热量,进行了地热田产能计算,经计算,研究区新近系、古近系热储层地热流体可开采热能分别为10.8 MW、30.0 MW,地热田地热流体总开采热能为40.8 MW,为中型地热田。

3.3 地热资源开发适宜性评价

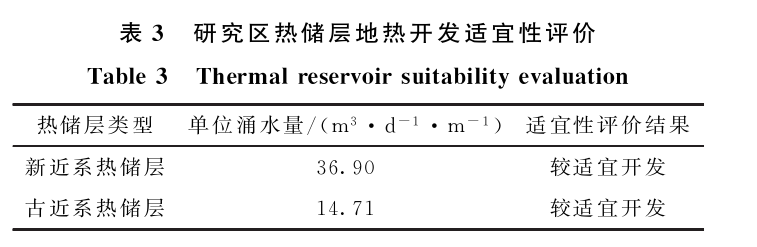

依据地热井地热流体单位涌水量的大小对研究区新近系、古近系热储层的地热开发适宜性进行评价,评价标准如下:①地热井地热流体单位涌水量在50~100 m3/(d·m)为适宜开发;②地热井地热流体单位涌水量在5~50 m3/(d·m)为较适宜开发;③地热井地热流体单位涌水量<5 m3/(d·m)为不适宜开发。根据此评价标准对研究区新近系、古近系热储层的地热开发适宜性进行评价,结果见表3。

由表3可知,区内热储层较适宜进行地热开发。

4 地热资源开发利用评价

4.1 地热资源开发利用方向

根据本次研究工作可知,研究区新近系热储层地热流体温度达到42.0℃,具有一定的理疗价值。 研究区古近系热储层地热流体中的溴含量达到了矿水浓度,具有一定的医疗价值;碘浓度达到了命名矿水浓度,可命名为碘水;地热流体的温度达到52.6℃,因此可命名为具有医疗价值的碘型热水。由于溶解性较高(10 386.64 mg/L),故古近系热储层地热流体需处理后方可用做理疗热矿水。

研究区新近系、古近系热储层地热流体中的溶解性总固体含量较高,其中新近系热储层地热流体中的溶解性总固体含量为743.1 6 mg/L,古近系热储层地热流体中的溶解性总固体含量为10 386.64 mg/L,因此,研究区新近系、古近系热储层中的地热流体如用于城镇供暖,应做好管道的防腐措施,并且地热尾水必须进行回灌。

4.2 地热资源开发利用经济性评价

一般依据地热井的成井深度区别地热资源开采的经济性,成井深度<1000 m为最经济的,成井深度1000~3000 m为经济的,成井深度>3000 m时是有经济风险的。

根据资料分析,研究区地热井深度不超过2000 m便可获得较高的温度和较大的涌水量,同时 2000 m以浅的地层岩性主要以泥岩、砂质泥岩、粉细砂岩及砂砾岩为主,地层稳定,钻井施工难度较小, 施工成本相对较低。因此,对研究区内新近系、古近系热储层的地热资源进行开发具有良好的经济性。

4.3 地热资源开发利用规模评价

根据地热流体质量评价,研究区新近系、古近系热储层地热流体可用于采暖、洗浴、理疗、农业温室等,本次根据热流体可采量及其产能,评价其可开发利用的规模。

研究区新近系、古近系热储层地热流体为低温地热资源,用无调峰设施的地热水居室采暖面积估算冬季采暖的热指标按3 7 W/m2,研究区新近系热储层地热流体供暖面积为2.1 5×105m2,古近系热储层地热流体供暖面积为5.74×105m2,总供暖面积为7.89×105m2。为了更高效利用地热资源,在实际供暖中可采用热泵技术,实现地热资源梯级利用。

研究区地热流体含有微量元素,对人体有较好的保健作用。经计算,研究区新近系热储地热资源每年可供7.03×106人次温泉洗浴,或者可建 3 5 1 60床位的疗养院;古近系热储地热资源每年可供1.1 5×107人次温泉洗浴,或者可建5 7 720床位的疗养院。

研究区地热流体经过处理可间接用于农业温室及水产养殖。经计算,研究区新近系热储层地热流体供农业温室面积为9.9 6×104m2,水产养殖规模可达到5.03×105~7.03×105m2/a;研究区古近系热储层地热流体供农业温室面积为2.6 5×105m2, 水产养殖规模可达到8.24×105~1.1 5×106m2/a。

5 结论

研究区内地热类型属沉积盆地传导型,在地表以下2000 m深度范围内,赋存有两种不同类型的热储层,即新近系和古近系层状热储层。两种储层的水化学特征存在较大差异,为相互独立的热储层, 二者之间无明显的水力联系。新近系热储层的富水性较好,但古近系热储层受基底断裂构造的影响,在平面上,其富水性存在一定的差异。研究区新近系和古近系热储层中的总地热资源储量为4.38×1018J,地热流体可开采总量为9.2 9×105m3/d,地热田地热流体总开采能热为40.8 MW,为中型地热田,各热储层较适宜进行地热开发。区内新近系、古近系热储层地热流体可用于采暖、洗浴、理疗、农业温室等,并且开发其地热资源具有良好的经济性。

上一篇 > 江苏镇江地热资源分布规律

下一篇 > 永胜县地热资源分布规律