座机:027-87580888

手机:18971233215

传真:027-87580883

邮箱:didareneng@163.com

地址: 武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学校内(武汉)

地热分布规律

地热分布规律贵州地热资源分布规律

0 引言

贵州远离板块接触带,地处板内稳定地带,广泛沉积具有较高导热率的碳酸盐岩地层,岩溶地貌类型齐全,低热流背景值与岩溶暗河发育决定了省内一般赋存低温地热资源。贵州各地质时期碳酸盐岩与碎屑岩相互叠置构成垂向多元的热储集单元,一般热储层埋藏越深水温越高;而自燕山期以来,伴随地壳大面积隆升发育了大量褶皱、断裂带,特别是喜山期北东、近南北向继承性活动断裂带与穹窿构造、背斜构造呈斜接或反接复合交汇控矿,使得贵州省绝大部分为受深断裂和背斜构造控制的深循环、长时间、远距离运移的地下热矿水。

贵州省拥有较为丰富、分布较广的地热资源,但由于挽近期活动断裂或大型构造节理相互交织、串联沟通,同时古岩溶与挽近期强发育岩溶在浅部交织叠加,构成了复杂的喀斯特裂隙地热系统,加大了地热水分布的不均性,导致成井不理想、不经济。结合前人的研究,整理已有地热资源勘查资料, 分析贵州地热分布及其赋存特征,对科学寻找和开发利用地热资源具有参考价值。

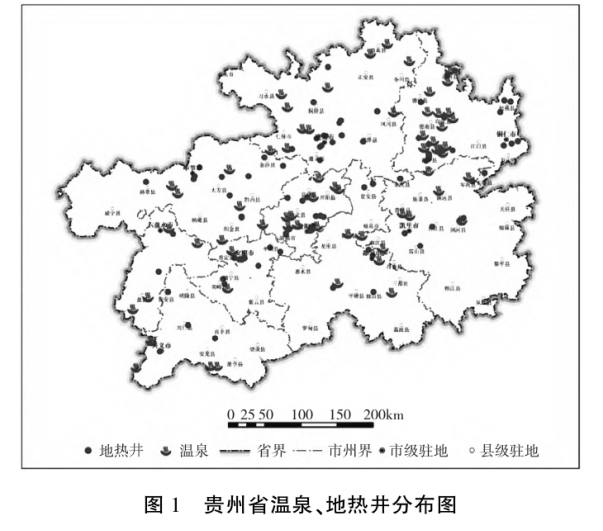

据收集的资料,截至2022年,贵州省现有地热资源点212个(温泉、地热井),其中地热参数井36 个,可采地热井84个,自然揭露温泉92个。全省6 个地级市、3个自治州地热资源分布不均匀,以黔北仁怀-红花岗-绥阳一带、黔中乌当区-开阳-息烽一线和黔东北石阡-思南周边分布最为集中且开发利用程度较高;黔南等其他地级市、州仅有零星分布, 见图1。

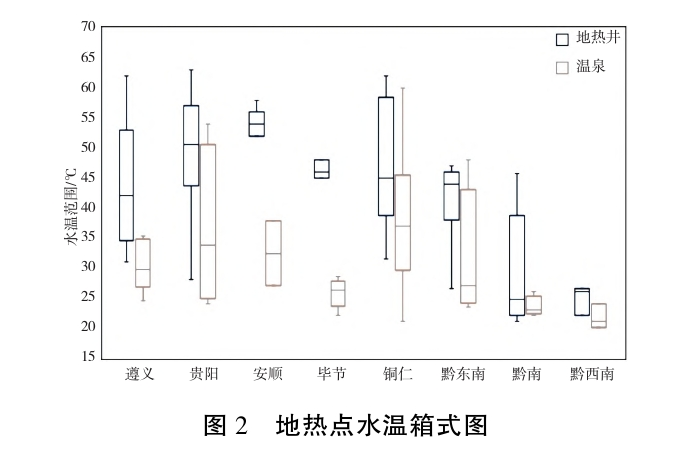

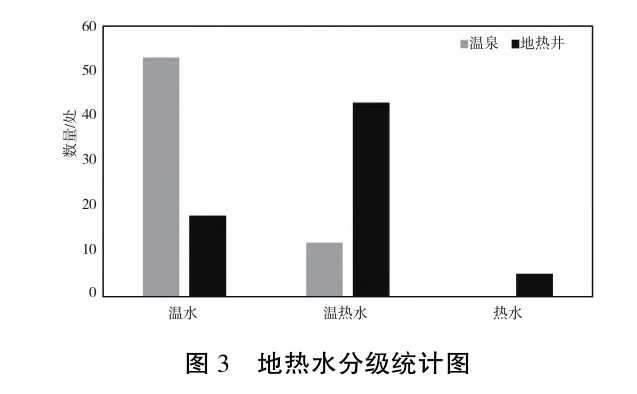

据各地区地热井和温泉的井口水温箱式图(图 2)和贵州地热水分级统计图(图3)分析,省内已知地热水资源水温范围20~63℃,地热井井口水温整体高于天然温泉的井口水温。地热井井水多属温热水,井口水温40~60℃,井口水温中位值的最大值位于安顺地区(54℃),其次为贵阳地区(50.5℃); 天然温泉多为温水,水温处于20~40℃,水温最大中位值落于铜仁地区(37℃),其次为贵阳地区(33.75℃)。

极少数地热井钻探到一定深度时,井底水温可达90℃,如大方县安乐乡张家寨ZK4钻井,钻井深度247 1 m,井底温度97℃。井深深度范围主要介于1000~3000 m之间的地热井有53口,占总数的 77%;井深1000 m以内的地热井占总数的20%。

2 贵州热储类型及赋存规律

2.1 数据来源及研究方法

收集省内121处地热资源点的数据,其中65处温泉、66口地热井。除赤水-习水地区和六盘水地区地热出露点数据未收集到之外,121处地热点分别分布于省内其他各市州。

通过资料收集,进行综合研究分析,针对具有代表性的地热点进行实例分析,利用Microsoft office 进行文本编制、数据整理及统计分析,利用GIS作图软件绘制地热点位分布图,利用origin2024进行化学指标箱式图、Piper三线图等图件绘制。

2.2 地热构造环境

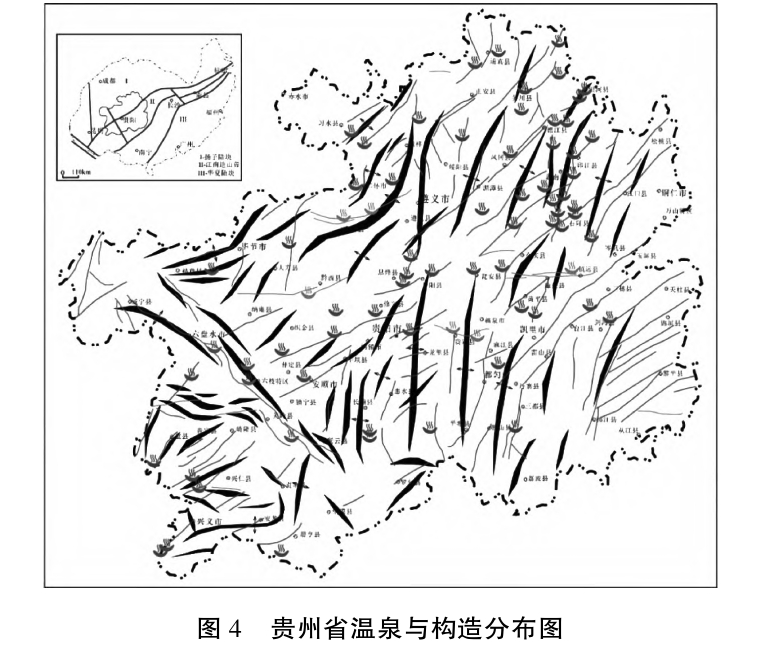

贵州省地热水为深循环对流型,省内北东向、北北东向(近南北向)断裂束极为密集,且燕山期背斜褶皱与活动断裂分布整体一致。由图4中温泉的出露规律分析,多期复活断裂与燕山期形成的构造带 (区)的复合部位,常见温泉出露,尤以北东向、北北东向活动断层相关的温泉分布密集。

2.3 主要热储类型

根据贵州省的构造特征、地层结构类型,地热储勘查类型分为层状热储、带状热储(Ⅱ-2型)、层状兼带状热储的混合热储(Ⅱ-3型)。由于贵州省地质条件的复杂性和多样性,便于工程运用,混合型热储可以看成由区域性断裂带导通为主、构造形态较完整且有较完整热储单元的层状热储提供赋水、 运移空间的带状热储。带状型热储全省皆有分布, 而以褶皱构造为主控构造的层状热储仅分布于赤水 -习水平缓褶皱区和织金-金沙穹盆构造区。贵州带状型热储根据储层特征可以分为两种,一是震旦系灯影组至三叠系沉积的碳酸盐岩地区的带状热储,二是浅变质岩地区发育的带状热储。

变质岩区带状热储的热储集单元主要由挽近期活动断裂或深大断裂带及其次生断裂带组成,是带状热储型地热水资源形成的主控因素。一般储层埋藏越深温度越高,而带状热储多为断裂所控制,获取温度更高的热水不在于钻井深度,而是钻孔是否钻遇导水断裂破碎带。经深循环升温的地下热水沿断裂或裂隙对流传递,深大断裂形成控热构造,其次级断裂带往往形成导热导水通道,温泉多出露于深大断裂旁侧的次级断裂带。根据对121处地热资源点的统计,带状热储型有温泉6处,地热井9 处,集中分布于黔东南州剑河-黄平地区,铜仁石阡、黔中开阳-息烽一带零星分布,如革东断裂侧翼的次级断裂带状出露的剑河温泉、沿石头田断裂破碎带呈带状分布的息烽温泉群等。

碳酸盐岩区带状型热储是受断裂构造控制的沉积地层型,地热异常点在平面上沿断裂带呈带状分布。受多期构造运动影响,褶皱构造形态被不同期次、不同方向断裂构造破坏,背斜对地热的控制作用相对微弱。根据对121处地热资源点的统计,混合型热储型有温泉46处,地热井53处,该类型地热水多沿背斜、背斜加断裂或断裂带循环加热、运移、 上涌至地表浅部,常以温泉(泉群)的形式呈带状出露于山间盆地、山间洼地及河谷底部等喀斯特负地形,如海子街鸭子塘温泉、热水塘温泉等。

2.4 主要热储层及分布

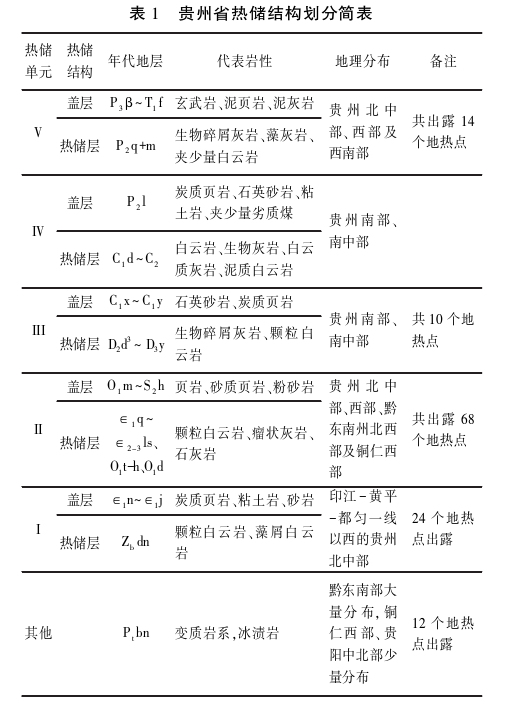

贵州省沉积岩层广布,碳酸盐岩与碎屑岩相间沉积,上下叠置,组成垂向上多元的储集结构,且碳酸盐岩岩溶强发育,共同构成复杂的喀斯特裂隙热储系统。结合贵州区域地层结构、热储层空间分布与组合条件分析,热储结构自下而上划分为第一热储层、第二热储层、第三热储层、第四热储层、第五热储层共五个储集单元和一个其他类型的热储(表 1)。

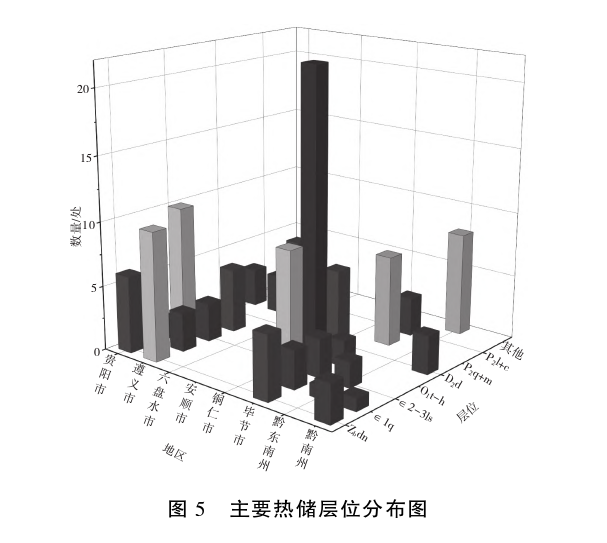

根据121处地热资源点的统计,省内主要控矿层为震旦系灯影组、寒武系清虚洞组、寒武系娄山关群、奥陶系桐梓-红花园组和二叠系栖霞-茅口组地层,其中Ⅰ热储集单元灯影组、Ⅱ热储集单元娄山关组、桐梓-红花园组地层所占比重较大,分别占总数的18%、21%和22.5%。由贵州各地区储层分布图(图5)可知,泥盆系、石炭系地层大面积缺失,是以 Ⅲ热储集单元仅分布于安顺市、黔南地区;其他型热储层则集中分布于黔东南州。

2.5 来源及特征

根据省内92处地热资源点水化学资料分析,贵州地热水热源循环过程中无岩浆侵入活动和火山作用;地热资源的能量主要来自壳幔热能传导以及导通深部热源的断裂带及其次级断裂带的热对流;其次,少部分变质岩地区存在天然放射性元素产生的放射热源。

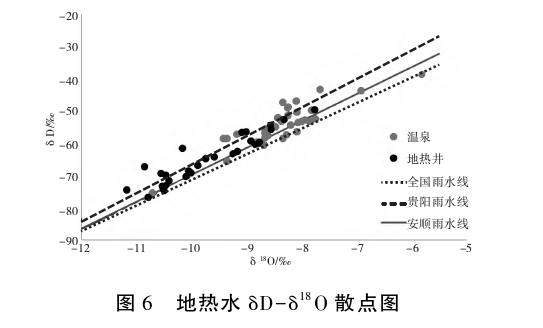

整理已收集的33个地热井水样和26个温泉水样的氢氧稳定同位素资料,并进行δD-δ18O投点 (图6),由图可看出,省内地热水氘氧同位素均分布于全国大气降水线附近,说明地热水主要物质来源为大气降水。整个地区δD、δ18O值变化范围较小, δD-δ18O值分布范围具有明显分区,地热井的δD、δ18O值整体小于温泉的δD、δ 18O值。

2.6 地热水化学特征

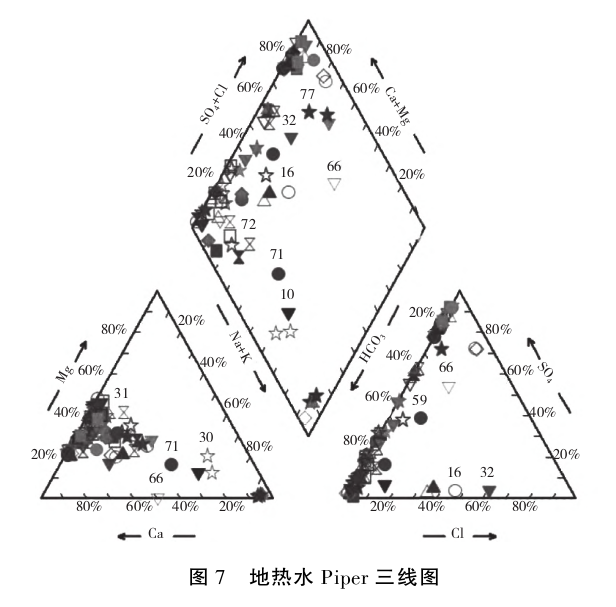

贵州省地热水pH值范围为6.75~8.46,平均值 7.49,属中性水;黔东南变质岩区pH值整体偏大,平均值为8.08。TDS变化幅度较大,最小值为190.2 mg/L,位于剑河ZK6地热井,最大值2798.4 mg/L, 位于遵义新蒲地热井,平均值为588.8 mg/L,中位值变化幅度较小,变化范围为358~564 mg/L,整体属低矿化度淡水。以散布贵州各市、州的94个地热点的水常规指标作Piper三线图(图7),贵州地热水水质类型主要为HCO3-Ca·Mg型、HCO 3 -Ca型、 HCO3·SO 4 -Ca·Mg型等重碳酸型水,次之为SO4 Ca·Mg型、SO4-Ca型等硫酸盐型水,而黔东南部浅变质岩地区水质类型以HCO3-Na为主。

3 典型实例分析

3.1 黄平浪洞温泉

浪洞温泉水温46℃,水质结果为HCO3-Na型水,呈弱碱性。区域内,北东100公里外的石阡地区有大量地热水分布,黄平县以西的重安江河谷中见温泉出露。

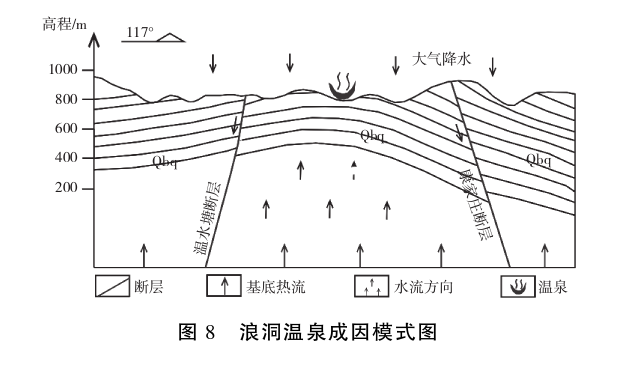

空间分布上看,北东向上塘复背斜的聚热效应和同为北东向的上塘-归龙深大断层、斑鸠井帚状构造等深大断裂的供热效应相结合[ 15],断层侧的次级断裂及破碎带,为大气降水的垂向入渗提供了径流通道和循环条件。成因模式如图8所示,浪洞温泉周边均分布含水性差的板溪群浅变质岩系及南沱组冰渍砾岩,大气降水沿基岩裂隙、节理入渗,地热水主要受断裂构造的控制,热矿水赋存于断裂破碎带或上塘背斜次级断裂和裂隙、古风化面形成的空间内。地热区属典型变质岩区带状热储。

3.2 六曲河地热井

赫章地区无地热水天然露头,地热深井施工数量为1口。六曲河地热井勘探深度为1 182.7 m,井口水温50℃,水质类型为SO4-Ca·Mg型,成井地层为寒武系娄山关群白云岩和沟通画眉断裂的次级断裂破碎带。

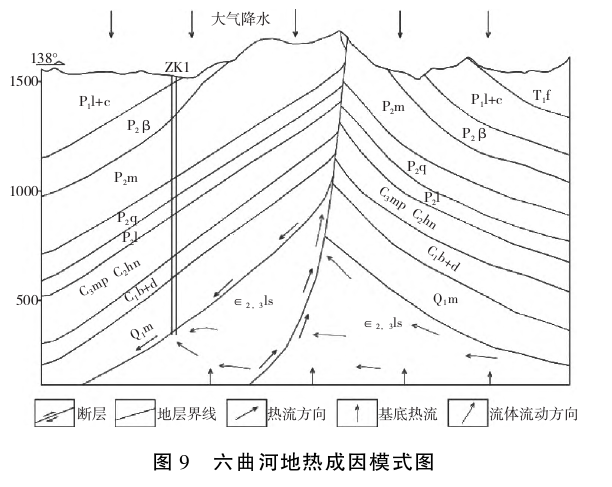

根据钻孔资料分析,揭穿第二储热单元盖层 (湄潭组)钻遇断层破碎带时,水温骤然升高、水量增大,至储热层(娄山关群)均见地热水喷出,说明画眉背斜西北翼与画眉断裂及其次级断裂构成良好的储热构造。钻孔钻遇断层破碎带前后井温变化异常,推测该层地热水来自更深的第一储热单元,或画眉断裂沟通了地壳深部热源。

六曲河地热成因模式如图9所示,第二储集层热储结构完好,具备良好的储热环境,而北东向画眉断层及其次级断裂切穿画眉背斜,深部地层裂隙、构造节理发育,次级断裂与画眉断裂相沟通,是区内主要的导水、导热构造。热储类型为碳酸盐岩区带状型热储。

4 结语

(1)贵州省地热水以碳酸盐岩区带状热储型为主,其次为变质岩区带状热储;变质岩、冰渍岩分布区受挽近期活动断裂影响形成带状热储;绝大部分碳酸盐岩分布区受褶皱与断裂构造带共同影响形成带状热储。

(2)按地层岩性等垂向上可划分为六个热储集单元;主要控矿层为Ⅰ热储单元震旦系灯影组和Ⅱ 热储单元寒武系清虚洞组、娄山关群、奥陶系桐梓- 红花园组以及Ⅴ储集单元二叠系栖霞-茅口组地层,灯影组、娄山关群、桐梓-红花园组为境内分布比重最大的热储层,共占总数的61.5%。

(3)能量主要来源于壳幔热传导及深断裂及其次级断裂带的热对流,少部分地区存在放射性热源;物质来源主要为大气降水。

(4)贵州省地热水整体为中性低矿化度水;碳酸盐岩地区pH值集中在7.2~7.4之间,TDS平均值为588.8 mg/L,水化学类型主要为HCO3-Ca·Mg型、HCO3·SO 4 -Ca·Mg型、SO4·HCO 3 -Ca·Mg 型;变质岩地区地热水pH中位值为8.08,TDS小于400 mg/L,水化学类型为HCO3-Na型。

上一篇 > 阿勒泰地热资源分布规律

下一篇 > 山西省地热资源分布特征